多くの人が腸活に取り組む本当の理由

どうして腸は「第二の脳」と言われるのか?

腸と脳は密接な関係にあり、お互いに影響を及ぼし合っています。これを「腸脳相関」と呼び、腸が脳の状態(感情やメンタル状態)と密接に関わっていることを示す概念です。近年の研究により、腸は食べ物を消化・栄養を吸収するだけの臓器ではないことがわかってきています。今では腸は「第二の脳」と呼ばれるほど重要な役割をしていることが解明されてきています。

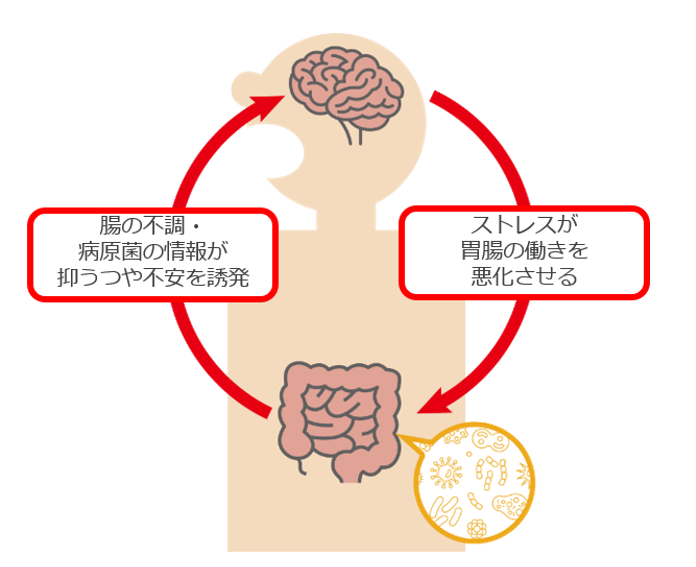

腸には1億個以上の神経細胞が存在していて、それらが脳とコミュニケーションを取っています。どのようにしてコミュニケーションを取っているかというと、迷走神経という神経を介して腸と脳は繋がっています。 例えば、脳がストレスを感じると、腸の動きが悪くなり腹痛を感じたりする。反対に、腸がストレスを感じると、脳が不安を感じ、気持ちが沈みだし身体も重くなる。腸の調子が良いと脳がリラックスして気分が落ち着いていたり良く眠れたりする。

このように腸の影響が脳に、脳の影響が腸に起こる現象が「腸脳相関」と呼ばれる理由です。つまり、「腸は心の鏡」であり、同時に「心は腸の鏡」でもあるわけです。

このブログでは、腸と脳のつながりについて詳しく解説し、なぜ腸が心に、心が腸に影響を与えるのか、その理由を探ります。腸と心の健康を両方からアプローチすることで、日々の生活をより良くするためのヒントを提供していきます。

私たちは腸に支配されている?腸内環境と精神状態の関係

前述の通り、腸は感情や精神状態に大きな影響を与えています。その理由は、ドーパミン(快感)・ノルアドレナリン(ストレス)・セロトニン(幸福)という感情を支配するホルモンの多くが腸で作られているからです。 その中心的な役割を担っているのが、腸内フローラと呼ばれている腸内細菌の集まりです。腸内には数兆もの微生物や細菌が存在しており、善玉菌・悪玉菌・日和見菌と呼び分けています。腸内フローラは、消化や栄養の吸収を助けるだけでなく、免疫機能をサポートし、さらにはホルモンによる影響を、脳に信号を送ることで感情の調整にも関与しています。つまり、腸内フローラのバランスが心と体の健康に影響を及ぼしているということです。

特に重要なのが、腸がセロトニンの生成に大きく関与している点です。セロトニンは「幸せホルモン」とも呼ばれ、感情の安定や幸福感をもたらす神経伝達物質です。体内のセロトニンの約90%が腸で作られています。このため、腸内環境が乱れるとセロトニンの生成が減少し、ストレスを感じやすくなったり、うつ状態に陥る可能性が高くなるのです。うつ病はセロトニンが減少することにより発症します。

健康な腸内環境は、感情のバランスを保つ上で欠かせない要素なのです。逆に言えば、腸内環境が整っていないと、気分の浮き沈みが激しくなったり、ストレスに過敏に反応してしまいます。特に悪玉菌が増えることで、腸内環境の多様性を失い乱れていきます。悪玉菌が増える習慣は後に解説していきます。 腸は心の鏡と表現される理由は、まさにこのように、腸内環境が私たちの感情に強く影響を与えるからです。腸の健康を保つことが、メンタルヘルスの維持に直結するという考え方は、現代の健康管理において重要な視点となっています。

腸は繊細でナイーブ – メンタルの変化が腸に与える影響

腸が脳(心)に影響を与える一方で、反対に心の状態やメンタルの変化が、腸に影響を及ぼすことも忘れてはいけません。 例えば、脳がストレスや感情的な変化を感知すると迷走神経を介して腸の働きに直接影響を与え、腸内フローラの多様性に変化が起こり、消化器官の調子を乱すことが知られています。

この現象の背景には、自律神経が大きな役割を果たしています。

自律神経には、交感神経と副交感神経があります。交感神経は「戦うか逃げるか」の反応に関与し、ストレスを感じたときに活発になります。これに対して副交感神経は、リラックスした状態を促し、消化活動をサポートします。

しかし慢性的なストレスや過度の緊張によって、交感神経が優位に立つことが多くなります。この状態では、腸の動きが抑制され、消化がうまくいかなくなり、腹痛や下痢、便秘などの症状が現れることがよくあります。感情的な揺れ動きが腸のバランスに影響を与えるだけでなく、腸内フローラにも変化をもたらす、まさに心の状態が腸に反映される典型的な例です。

さらには、自律神経は血流を促す役割を持っています。腸内環境が悪くなり自律神経機能の低下状態になると血流は悪くなり、結果、筋肉に栄養や酸素が届かず筋肉のこわばりや緊張からの痛みに繋がります。

精神的な不安定さは、腸内フローラのバランスを崩し、さらなる消化器系の問題を引き起こしたり、さらには筋肉の緊張痛も引き起こす可能性があります。

このように、心は腸の鏡として、メンタルの状態が腸の健康にダイレクトに反映されます。ストレス管理や感情のコントロールが、腸の健康を守るために重要な理由がここにあるのです。

誰でもできる腸と心を整える方法

腸と脳(心)の相互作用が健康に大きな影響を与えることを理解したうえで、次に重要なのは、どのようにして腸と心を整えるかです。腸内環境を健全に保つことで、ホルモンの働きの正常化によりメンタルヘルスの改善や消化不良や腹痛、便秘の解消、筋肉の緊張の改善にも繋がります。 ここでは日常生活の中で実践できる2つの方法を紹介します。

1. 腸内環境を整える食生活

腸内環境の正常化には「善玉菌」を増やす必要があります。善玉菌は「食物繊維」を餌にして増殖します。善玉菌が多く含まれている発酵食品を意識的に摂るよう心がけることも重要です。

食物繊維を多く含む食品

・野菜類(大根・にんじん・ごぼう・白菜・玉ねぎ・ほうれん草・ブロッコリー・にんにくなど)

・海藻類(ひじき・のり・昆布・わかめ・あおさなど)

・豆類(大豆・インゲン豆・えんどうなど)

・果物類(キウイ・バナナ・りんご・その他季節の果物など)

・いも類(こんにゃく・里芋・さつまいも・じゃがいもなど)

・きのこ類(しいたけ・きくらげ・えのき・まいたけなど)

※発酵食品が好ましい

・消化にエネルギーを消耗しないため腸に優しい。発酵食品は麹カビや酵母細菌などの微生物の働きによって原料成分の栄養素が分解されています。そのため消化吸収しやすい状態になっています。

代表的な発酵食品

納豆・味噌・ぬか漬け・醤油・味醂・お酢など。和食は調味料そのものが発酵食品に分類されています。日本食以外ではチーズ・ヨーグルト・キムチ その他には、玉ねぎやバナナ、にんにくなどに多く含まれる「オリゴ糖」も善玉菌の増殖を促進します。

2. メンタルヘルスをサポートするための腸ケア

メンタルの健康をサポートするためには、ストレス管理が重要です。以下のような活動が腸と心の両方に良い影響を与えます。

運動習慣:ウォーキングやストレッチすることで腸蠕運動(排泄しようと便を送り出す腸の運動)が活発になり腸の働きが良くなります。

リラクゼーション法:瞑想や深呼吸、ヨガなどのリラクゼーション法は、副交感神経を優位にし、腸の健康を促進します。

良質な睡眠:睡眠不足が続くと、腸内フローラのバランスが崩れ、消化不良やメンタルの不調が現れることがあります。規則正しい生活リズムをつくり休む時はしっかりと休み、メリハリをつけることが大事。良質な睡眠をするためにも、入浴やストレッチなどリラックスできる時間を持つことで自律神経が整い腸の働きも正常化されます。

絶対に避けるべき腸内環境を悪くする習慣とは?

ここまで見てきたように、腸内環境は食生活、ストレス、睡眠、運動など、日常のさまざまな生活習慣に大きく影響されます。反対にこれらの習慣が乱れることで腸内環境は悪くなります。習慣の乱れが善玉菌を減少させ「悪玉菌」が増えることで腸内フローラのバランスが崩れ、腸と脳に及ぼします。腸内環境が悪くなる習慣を以下にまとめています。

悪玉菌が増える腸に悪い習慣

・高血糖・高脂質の食事(ファストフード・菓子パン・ポテトチップス・アイスクリーム・ケーキなど)

・コンビニや外食(レトルト食品やインスタント食品)が多い、添加物や防腐剤などの過度な加工品。

・肉類・乳製品が中心で野菜や果物が少ない(食物繊維の不足)。

・お菓子やジュースなど甘いものが好き。

・過度のストレス・運動不足・睡眠不足・過度の飲酒・喫煙・便秘など

腸内環境を整えることで病気になりにくい体が手に入ります

腸内環境は善玉菌が優位になると良くなり、悪玉菌が優位になると悪くなることがわかりました。腸内環境が良い状態では消化や栄養の吸収、ホルモンや神経伝達物質による感情・心の安定の他にも、「免疫力を高める」作用があります。腸には免疫細胞の70%が集まっていることも研究で解明されています。ここでは善玉菌が増え、免疫力が高い状態ではどういった作用が体に起こるのか大きく2つに分けて解説していきます。

2つの免疫機能を担う腸

➀外側からの攻撃を守る免疫

感染源となるウイルスや細菌は外側から侵入してきます。それゆえに腸までの消化管は常に外敵の脅威にさらされています。体内に侵入したウイルスや細菌などの病原体を異物と認識して攻撃したり、常に外敵から守る免疫が働いています。

➁内側の環境を保つ免疫

人間の細胞は60兆個あり日々細胞は生まれ変わっています。日々細胞が生まれる中で、0.0000000001%(約5000~6000個)はどの年代の人も毎日のように癌細胞は生まれていると言われています。そういった細胞のエラーで生まれた癌細胞をやっつけてくれる、整えてくれるのも免疫の働きです。

つまり、腸の環境を良くすることは、免疫力が高まり、病気から身を守るためのシステムがよく働くようになります。

腸を健康に保つことは健康面全てにおいてメリットがあります。腸を整えない選択肢はないのではないでしょうか。毎日を絶好腸でいきたいですね。

腸と心の相互作用を理解して健やかに生きる

腸と脳がどのように相互作用しているかを理解することは、心身の健康を維持するための重要な鍵です。 腸は単なる消化器官ではなく、感情や精神状態に密接に関わっており、一方で心の状態も腸の健康に大きな影響を与えます。この「腸脳相関」を意識することで、日々の生活における健康管理に新たな視点を加えることができます。

腸内環境を整えることで、ストレスや不安に強くなり、メンタルヘルスの向上が期待できます。また、免疫力も高まることで、腸の健康だけに留まらず体全体の健康も守られるのです。

例えば、食物繊維が豊富で発酵食品が中心の食生活や適度な運動、質の良い睡眠、リラクゼーションを日常に取り入れることが、免疫力も高めてくれて、腸と心の両方に良い影響をもたらします。

反対にストレスや不規則な生活が原因で、腸やメンタルの不調や免疫力の低下を招きます。 しかし、腸と心の相互作用を理解し、日々のケアに取り組むことで、これらの問題を防ぐことができます。

腸と心の健康を両立させることは、人生全体の質を向上させるために欠かせないものです。自分自身の腸の状態や心の状態に気を配り、適切なケアを行うことで、より健康的で幸せな日常を過ごすことができるでしょう。

執筆・監修

開原匡彦(かいはらまさひこ)

「根本から健康を支える治療家」

柔道整復師(国家資格)・ダイエットインストラクター(日本ダイエット健康協会)・KOBA式体幹バランストレーニングトレーナー・健康管理能力検定(文部科学省後援)2007年にえびす整骨院を開業し、18年間で延べ3,550人、施術回数84,000回の実績を誇る。

運動・栄養・生活習慣指導の資格を取得し、その場しのぎの施術ではなく、根本から健康を支える施術を実践。患者様一人ひとりの不調の原因を見極め、最適な施術計画を提供することを信条とし、患者様と相互理解を深め、総合的なアプローチで患者様をサポート。健康第一のライフスタイルを貫き、趣味はストレッチ・食養・温泉巡りで、日々自身の健康管理にも努めている。