効果なし?それとも逆効果?サプリメントの本当の姿

「サプリメントは必要ですか?」

患者さまからよくいただくご質問のひとつです。

結論からお伝えすると、基本的には必要ありません。必要になるのは特定の状況に限られます。

サプリメントは「健康問題を解決する万能薬」と誤解されることがありますが、実際にはあくまで“補助的なもの”です。バランスの取れた食事や規則正しい生活習慣の代わりにはなりません。サプリメントに頼りすぎると、本来大切にすべき食事や生活習慣がおろそかになり、かえって健康を損なうこともあります。

今回は、

・サプリメントは本当に必要なのか?

・必要になるのはどんな場合か?

・サプリメント摂取のメリットとデメリット

について、わかりやすく解説していきます。

安心感だけで満足してない?サプリメントの落とし穴

サプリメントやプロテインを利用している方は、とても多いのではないでしょうか。実際に服用している方に理由を伺うと、

「野菜が不足しているのでマルチビタミンを飲んでいます」

「週に1回運動をするので、そのときにプロテインを摂っています」

「最近疲れやすいので、亜鉛のサプリを飲んでいます」

「美容に良いと聞いたのでビタミンCを摂っています」

「肌荒れが気になるのでビタミンBを飲んでいます」

といった声がよく聞かれます。

では実際に「サプリを飲み始めて体の変化を感じましたか?」と質問すると、多くの方が「よくわからない」と答えます。サプリをやめた理由で一番多いのも「効果が感じられなかった」ことです。これはつまり、本来必要としていなかった可能性が高いということでもあります。サプリを飲んでいる“安心感”だけで満足してしまっている方も少なくありません。

ここで改めて、サプリメントの意味を確認してみましょう。 サプリメントは「不足した栄養素を補うもの」。日本語にすると「補給」という意味になります。つまり、主食ではなく“補助”の役割です。栄養素は本来、日々の食事から摂るのが基本です。食事をおろそかにしてサプリだけに頼っても十分な効果は期待できません。あくまで「不足しているものを補う」ためのものだからです。

では、そもそも自分にどんな栄養素が不足しているのか、正確にわかるでしょうか?病気や特定の症状がある場合には、サプリで補う理由があります。しかし、特に問題を抱えていない方が「なんとなく体に良さそう」という理由で摂ることが本当に必要なのかは疑問です。

現代の日本では、食生活がある程度整っていれば、必要な栄養素は自然に補えています。そのため、多くの場合サプリメントは必ずしも必要ではないと考えられます。

足りてる?足りてない?人間の体が自然に選ぶ栄養法則

人間は「足りなくなると求める」「足りなくなると受け入れる」という仕組みを持っています。動物はみなその仕組みを持っています。

例えば、フルマラソンを走り終え、体のエネルギーやビタミン・ミネラルが失われているとき、目の前に新鮮な果物と栄養を凝縮したサプリメントがあったら、どちらを食べたいと思うでしょうか。私は迷わず果物を選びます。サプリを選ぶ理由はありません。

本当に体が必要としているものがあれば、人は自然と「食べたい」と感じます。これは体が不足している栄養素を無意識に欲している証拠です。そして、食べて「美味しい」と感じるのは、体がその栄養を受け入れているからです。さらに、自然の食材には単一の栄養素だけでなく、多くの栄養素がバランスよく含まれています。例えばレバーにはビタミンA・B2・B12、魚にはビタミンB6・B12・Dなどが豊富に含まれています。

一方で、毎日ハンバーガーばかり食べていたらどうなるでしょうか。栄養が偏り、不足している栄養素を体が欲するようになります。「飽きた」と感じるのも、実は体が別の栄養を求めているサインなのです。逆に、すでに栄養が足りているときには、食事が出てきても「食べたくない」「いらない」と感じます。

つまり、人間は「足りていると欲しくない」「足りないと受け入れる」という仕組みを持っているのです。普通に生活していれば、基本的にサプリメントは必要ないと言えます。

歴史的にも例があります。大航海時代、長期間陸に上がれなかった船員たちは、新鮮な果物や野菜を摂れず、ビタミンC不足による壊血病に苦しみました。壊血病は血管がもろくなり、口や鼻から出血する病気で、多くの命を奪いました。しかし、レモンやオレンジ、ライムを船に積むようになってからは、この問題は改善されました。

現代では、日常生活で極端にビタミンCが不足する状況はほとんどありません。野菜や果物を意識的に摂る習慣があれば、壊血病のような病気になることはまずないでしょう。つまり、私たちは自然と必要な栄養を摂れており、栄養不足を心配しすぎる必要はないのです。

実は限られている!サプリメントが必要なケース5選

サプリメントを利用する目的は、健康維持や病気の予防、不足しがちな栄養の補給、美容やダイエットなど、性別や年齢によってさまざまです。本当にサプリメントが必要とされるのは「特定の栄養を十分に摂れない人」や「特別な栄養ニーズがある人」の場合が多いです。サプリメントの約5%は病気の治療目的に利用されています。

以下は、サプリメントが役立つ可能性がある人々の例です。

高齢者

年齢とともに食欲が落ちたり、寝たきりなど、食事から十分な栄養を摂取できないことがあります。また、カルシウムやビタミンDなど、特定の栄養素が不足しやすいためサプリメントが必要となることがあります。

慢性疾患を抱えている人

慢性的な病気や消化器系の問題(例:クローン病、潰瘍性大腸炎など)を抱えている場合、栄養吸収が妨げられることがあり、サプリメントで不足分を補うことが必要になることがあります。

特定の薬を長期間服用している人

長期間にわたり特定の薬を服用していると、栄養素の吸収が妨げられたり、体内の栄養素が消耗されることがあります。こうした場合、医師の指導のもとでサプリメントが勧められることがあります。

特定のライフステージや状況にある人(スポーツ選手など)

激しい運動をしているスポーツ選手や、ストレスの多い生活を送っている人など、通常よりも多くの栄養素が必要とされる場合にはサプリメントが役立つことがあります。

外国に住む日本人

北欧やカナダなどの高緯度地域では、特に冬季の日照時間が短く紫外線量も少ないためビタミンDの合成が不足しやすいです。ビタミンDは骨の健康や免疫機能に重要なため、日光を浴びる機会が少ない場合はサプリメントで補うことが推奨される場合があります。その他には、オメガ3脂肪酸(魚を食べない場合)、ミネラル(硬水・軟水の違い)などが該当します。

このように、サプリメントが本当に必要なのは 高齢者、病気を抱えている人、スポーツ選手、特殊な環境に住む人 など、特別な栄養ニーズがあるケースに限られるのです。

体にいいはずが逆効果?サプリの副作用とリスク

サプリメントにはメリットがある一方で、デメリットも少なくありません。特に、本来必要としていない人にとっては、かえってデメリットのほうが大きくなる可能性があります。ここでは代表的なデメリットを紹介します。

過剰摂取による健康リスク

栄養は「多ければ多いほど良い」というものではありません。摂りすぎると体に悪影響を及ぼすことがあります。

・ビタミンA:頭痛、めまい、骨密度低下、肝機能障害、妊婦では胎児奇形のリスク

・ビタミンD:血液中のカルシウム濃度が高くなり腎臓や血管などにカルシウムが沈着したりします。(高カルシウム血症、腎臓結石、倦怠感、食欲不振)

・ビタミンE:骨粗しょう症を引き起こす可能性・出血傾向の増加(血液がサラサラになりすぎる)、免疫低下

・ビタミンK:血液凝固異常(血液サラサラ薬と相互作用)

これらのビタミンは「脂溶性ビタミン」と呼ばれ、余剰分が体内(肝臓など)に蓄積される側面があり、体に害になる場合があります。脂溶性の物は薬として規制がかかることもあります。 一方「水溶性ビタミン」(ビタミンCやB群)は吸収されなかった余剰分は尿として排泄され、体内に蓄積されることはありません。とはいえ、分解するためには肝臓などに負担がかかっており、一過性の下痢や嘔吐などの過剰症が出る場合もあるため使用には注意が必要です。

その他のデメリット

副作用

健康食品やサプリメントは、薬とは異なり副作用はないと思われがちですが、実は様々な健康障害を引き起こすことがあります。過剰摂取、相互作用、体質によって発生します。特に、脂溶性ビタミンは注意が必要です。摂取前に適量を守り、持病がある場合は医師や薬剤師に相談することが安全です。

肝臓への負担

体に良いイメージがあるサプリメントですが、それが原因で肝機能が悪くなる人は珍しくありません。サプリメントは薬剤と同じく肝臓で解毒、分解されますが、これが過剰になれば肝臓の負担が大きくなります。薬剤によって起こる肝臓の病気に薬剤性肝障害というものがありますが、健康食品などサプリの取り過ぎで引き起こされた事例もあります。薬剤性肝障害が直接肝臓がんを引き起こす明確な証拠はありませんが、肝障害が慢性化すると肝硬変を経て肝がんにつながるリスクが高まることは分かっています。

品質のばらつき

市場に出回っているサプリメントの品質は、製造業者によって大きく異なります。一部の製品には、表示された成分が十分に含まれていない、または逆に有害な不純物が含まれていることがあります。規制が緩い市場では品質管理が不十分な製品が流通することがあり、これがデメリットとなる可能性があります。 例えば、大きなタンクにローヤルゼリーわずか一滴でも入ればローヤルゼリー配合と表示できるからです。成分表を見るとロイヤルゼリーが何番目に来ているかなど確認する必要があります。 ※成分表には成分の多い順に記載がされています。

相互作用

サプリメントは他の薬やサプリメント、さらには食品と相互作用することがあります。この相互作用により薬の効果が減少したり、逆に増強されてしまうことがあり、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。特に複数の薬を服用している場合や、複数のサプリメントを併用している場合には相互作用のリスクが高まります。

誤解や過信

サプリメントがすべての健康問題を解決する万能薬のように誤解されることがあります。しかしサプリメントはあくまで補助的な役割を果たすものであり、バランスの取れた食事や健康的なライフスタイルを代替するものではありません。サプリメントに頼りすぎると、本来の健康管理が疎かになり、結果として健康に悪影響を及ぼすことがあります。 2013年12月にアメリカの研究者によって、栄養不足のない人にとってはビタミンやミネラルのサプリメントは慢性疾患の予防や死亡リスクの低減に効果はなく、ビタミン・ミネラルの一部は特定の疾患リスクを高める可能性があると報告されています。

サプリメントは正しく使えば役立つこともありますが、用法用量を守らないと健康を害するおそれがあります。必要かどうか迷ったときは、自己判断せずに医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

サプリで変化なし…効果を確認するならデータで!

サプリメントをやめる理由で最も多いのは「効果を感じられなかった」というものです。では、どうすれば効果を実感できるのでしょうか。感覚や体感だけに頼るのではなく、客観的なデータで確認することが大切です。

具体的には、次のような検査があります。

・血液検査→栄養素の血中濃度(ビタミンD、鉄、EPA/DHAなど)

・体組成測定→筋肉量、体脂肪率、骨密度

・ホルモン測定→テストステロン、コルチゾール、メラトニン

・運動・認知機能→テスト最大筋力測定、記憶力テスト

・腸内環境検査→腸内フローラ、短鎖脂肪酸

・健康診断のデータ→コレステロール、血糖値、肝機能、腎機能

これらのデータを収集し「摂取前」と「摂取後」で比較することで、サプリメントの効果を科学的に検証できます。 しかし内容に応じた検査を行わない限りサプリメントの効果を科学的に立証することができません。やはり特別なニーズの場合でないとサプリメントの効果はわかりにくいことがわかります。

健康はサプリでは作れない!食事と生活習慣が基本

忙しい日々の中で食事管理が十分にできず、サプリメントに頼りたくなる気持ちはよくわかります。ですが、人間には「足りなくなると求める」「不足すると受け入れる」という自然な仕組みがあります。実際には栄養が足りているのに、検査もせず「不足している」と思い込み、サプリを飲んで栄養を過剰に摂ってしまうケースも少なくありません。サプリを飲むだけで健康になれるわけではなく、むしろビタミンやミネラルを摂りすぎると健康を害するおそれすらあります。

サプリメントが本当に必要なのは、高齢者やスポーツ選手など「特別な栄養ニーズがある人」です。極端な栄養不足に陥るのは、病気を患っているかたなど特定のライフステージや環境にいる人です。そのような環境に置かれている人以外は基本的に必要がないと考えています。

大切なのは、栄養バランスを意識しながら食材から栄養を摂ることです。これは人間本来の自然な健康のあり方であり、何より理想的です。忙しさを理由に食事をおろそかにするのではなく、少しずつでも食生活を見直すことが大切です。サプリメントはあくまで「補助」であり、バランスの取れた食事が基本となります。適切な運動と食事管理を行い、日々の生活から見直す必要があります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。私がサプリメントは特別な栄養ニーズがある人以外には不要だと考える理由は、「食べた物から体は作られている」からです。食材には単一の栄養素だけでなく、さまざまな栄養がバランスよく含まれています。その点で、サプリメントよりも食材から得る栄養のほうが体に優しく、健康的だといえるでしょう。

良質な筋肉や臓器、血液、骨、神経をつくるためにも、正しい食の知識を身につけ、日々の食生活で実践していくことが大切です。

サプリメントのメリットとデメリットを比べたとき、本当に必要なのかを改めて考えてみてください。もしそれでも利用したい場合は、自己判断せずに医師や栄養士に相談することをおすすめします。

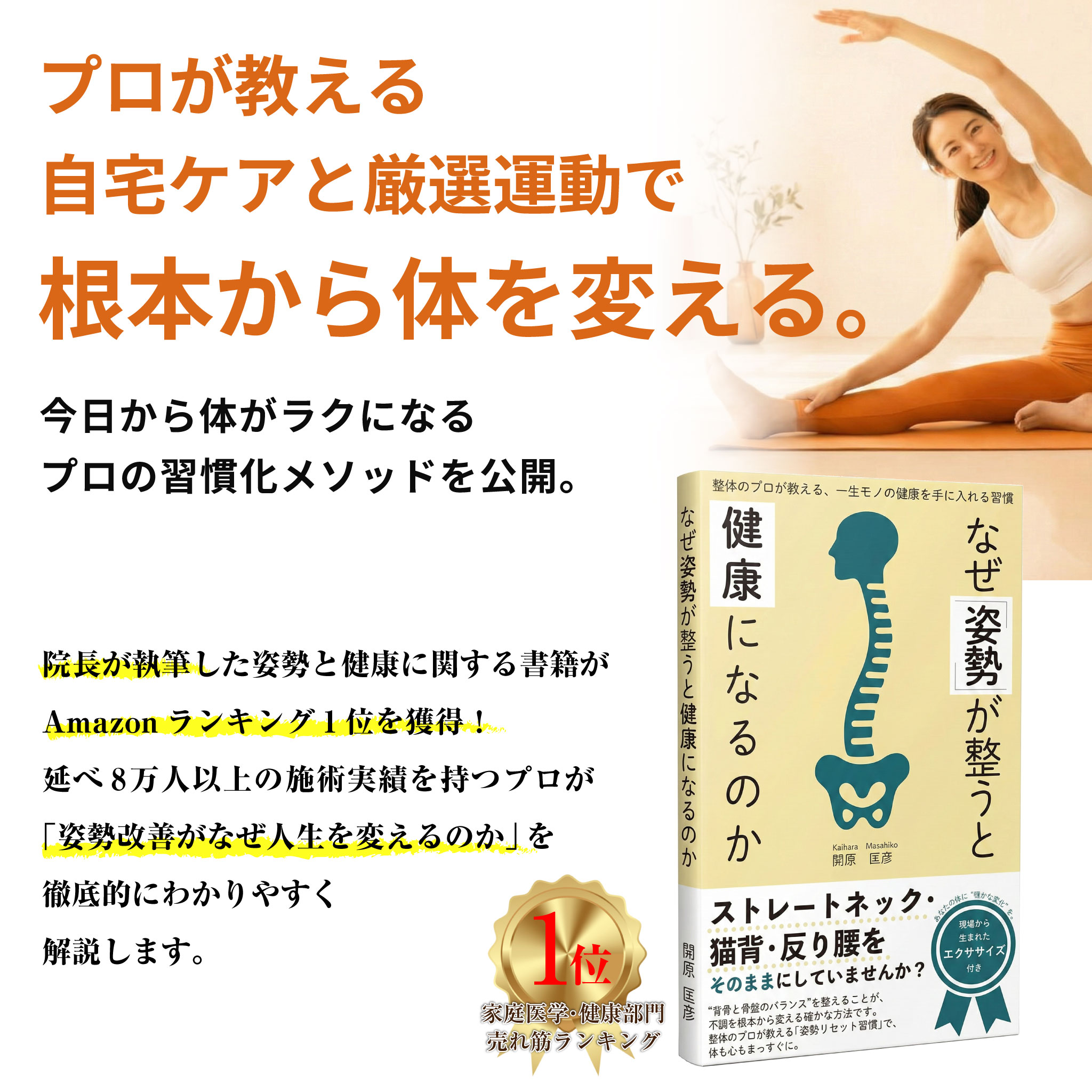

執筆・監修

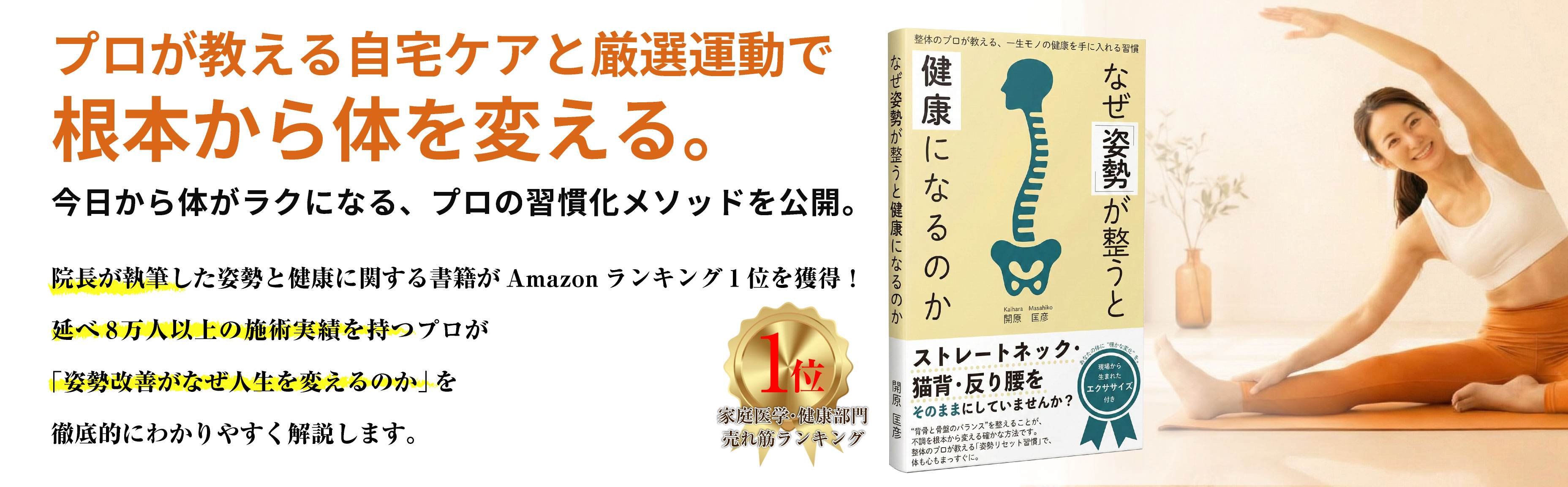

開原匡彦(かいはらまさひこ)

「根本から健康を支える治療家」

柔道整復師(国家資格)・ダイエットインストラクター(日本ダイエット健康協会)・KOBA式体幹バランストレーニングトレーナー・健康管理能力検定(文部科学省後援)2007年にえびす整骨院を開業し、18年間で延べ3,550人、施術回数84,000回の実績を誇る。

運動・栄養・生活習慣指導の資格を取得し、その場しのぎの施術ではなく、根本から健康を支える施術を実践。患者様一人ひとりの不調の原因を見極め、最適な施術計画を提供することを信条とし、患者様と相互理解を深め、総合的なアプローチで患者様をサポート。健康第一のライフスタイルを貫き、趣味はストレッチ・食養・温泉巡りで、日々自身の健康管理にも努めている。