自律神経が乱れるとどうなる?原因・症状・改善法を完全ガイド

自律神経という言葉を、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。実際にはどんな働きをしていて、体のどの部分に関わっているのかご存じですか?

例えば、「肩こりや頭痛は自律神経の乱れが原因」と聞いたことがあるかもしれません。では、なぜ自律神経が乱れると肩こりや頭痛が起こるのでしょうか。

今回のブログでは、

・自律神経とは何か

・なぜ自律神経が乱れるのか

・自律神経が乱れるとどんな不調が出るのか

・自律神経を整えるために具体的にできること

をわかりやすく解説していきます。

この知識が、毎日のセルフケアや健康管理のヒントになれば嬉しいです。

無意識に働く体の司令塔!自律神経ってどんな役割?

自律神経とは、自分の意識とは関係なく、24時間体制で体の機能を自動的にコントロールしてくれる神経のことです。心拍数や血圧、体温、呼吸、消化といった大切な働きは、すべて自律神経のおかげで自動的にバランスが保たれています。

たとえば、普段何気なくしている呼吸も、自律神経がリズムを整えてくれているからこそ続けられています。もし呼吸が完全に「意識任せ」だったら、うっかり息を止めてしまい、命に関わることになりかねません。

ほかにも、緊張すると心臓がドキドキする、暑いと汗が出る、リラックスすると呼吸がゆっくりになる、意識しなくても食べ物が自然に消化されて排泄される──こうした一連の流れもすべて自律神経が働いている証拠です。自律神経は意識して動かしているわけではなく、無意識のうちに体を支えてくれる「縁の下の力持ち」と言える存在なのです。

自律神経の代表的な働き

・暑いときは汗をかき、寒いときは震えて体温を一定に保つ

・朝になると自然に目が覚め、夜になると眠くなることで睡眠のリズムをつくる

・日中は血圧を上げ、体や頭を活発に動かせるよう整える

・緊張・興奮・リラックスなど、心と体のON/OFFを切り替える

・心臓の鼓動や血管の拍動を動かし、全身に血液を送る

・睡眠中も含め、呼吸のリズムを整える

・ストレスを受けた時や運動時に緊張状態を作る

・リラックスをしたり休息状態を作る

日中はアクセル、夜はブレーキ!体を支える自律神経の働き

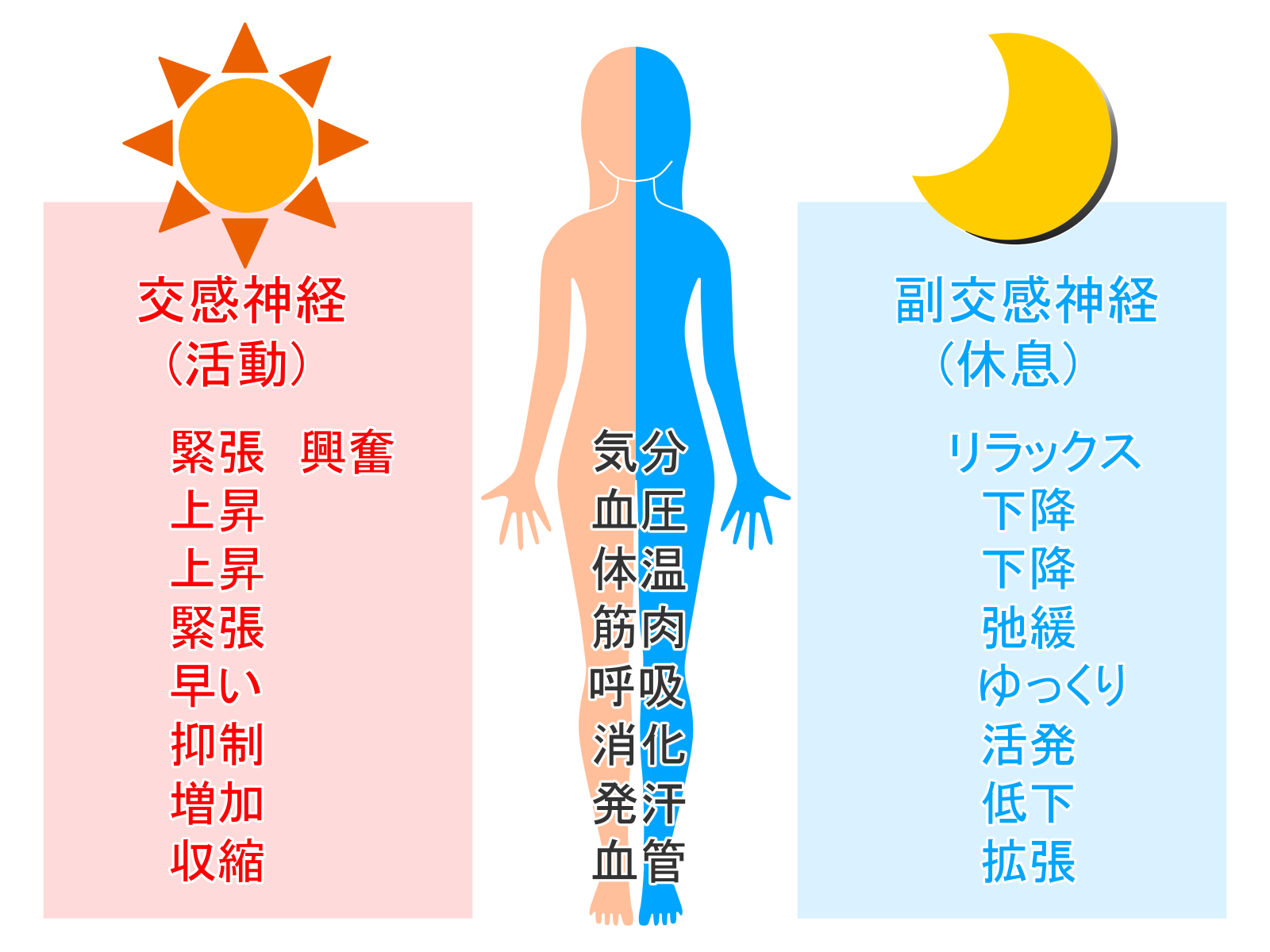

自律神経は大きく分けて「交感神経」と「副交感神経」の2つがあります。

この二つの神経は相反する働きをしていて、車のアクセルとブレーキのような関係です。

交感神経(アクセル役)

・体のスイッチONの役割

・日中の活動時や緊張しているときに優位になる

・心拍数や血圧を上げ、身体をアクティブモードに導く

・「身体を戦闘態勢にさせる神経」と言われることもあり、ストレスへの即応や運動時のパフォーマンスを高める

副交感神経(ブレーキ役)

・身体のスイッチOFFの役割

・休息やリラックス時に優位になる

・心拍数や血圧を下げ、消化や排泄などの機能を活発にする

・「身体を休ませ、修復する神経」と言われ、疲労回復や免疫力向上に関わる

このように交感神経は体を活動するアクセル、副交感神経は休息するブレーキの役割をしています。両者がシーソーのように切り替わることで、体は自動的にオンとオフを調整しているのです。 たとえば昼間は交感神経が優位になって活発に動き、夜になると副交感神経が働いて体を休ませます。

自律神経とホルモン・免疫の関係

自律神経は、「ホルモン分泌」や「免疫システム」とも深く関わっています。体の働きだけでなく、心やホルモンバランス、免疫にも影響を与えるのです。

・アドレナリン

交感神経が優位になる時に分泌されます。ストレスを受けるとアドレナリンが分泌され、心拍数や血圧を上げ、筋肉や脳を活性化させます。ここぞという時の集中力アップにも関わります。

・セロトニン・メラトニン

副交感神経が優位になる時に分泌されます。心を安定させるセロトニンや、睡眠を促すメラトニンなどのホルモンは、副交感神経が優位な状態で分泌されます。そのおかげでリラックスや睡眠などの回復モードに導いてくれています。

・免疫システム

交感神経が優位になる事で免疫を一時的に活性化します。その後、副交感神経が働くことで自己免疫の暴走を抑え免疫の安定化を作ります。

何らかの原因により自律神経のバランスが崩れると、スイッチのオン・オフの切り替えがスムーズにいかなくなり、どちらかが過度に働いたり、逆に働きが低下したりしやすくなります。 精神面からも影響が起こり、ホルモンバランスが乱れることも起こします。その結果、身体に不調が現れます。

なぜ自律神経は乱れるのか?その意外な原因とは

前述の通り、自律神経はスイッチのオン・オフを切り替えながら1日のサイクルを作っています。人の体は、朝起きて夜眠るまでの活動リズムをホルモンや自律神経の働きによって整えています。午前中に集中できることや、お昼にお腹がすくこと、夜になると眠くなること──これらはすべて自律神経とホルモンのコントロールによるものです。つまり、自律神経は生活習慣と深く関わっているのです。

しかし、食事・運動・睡眠のリズムが乱れると、少しずつ自律神経も乱れてきます。さらに現代社会は、仕事や家事、育児、人間関係、情報過多など多くのストレス要因があります。こうした負担が積み重なることで、活動とリラックスのバランスが崩れ、自律神経の不調につながります。その他には、気温や気圧などの環境要因も影響します。

以下に、自律神経の乱れを招く代表的な原因をまとめました。

生活習慣の乱れによるもの

不規則な食事時間

食事を摂る時間が日々バラバラであると、消化を促す時間が規則性で働きにくくなります。例えば、今朝は7時に朝食を食べたけど、昨日は9時であった。など、食べたものを消化、吸収、排泄という規則的な時間の流れが乱れてしまいます。そうなるとホルモンが分泌されるタイミングやスイッチのON OFFとなるタイミングがズレ込んできます。そのような状況が続けば続くほど、タイミングのズレが自律神経の乱れに繋がります。

栄養バランスの偏り

特に甘いジュースやお菓子など糖分の偏り過ぎは血糖値の急上昇や急下降を招き、それが交感神経の過剰反応に繋がる場合があります。 食生活の乱れによる栄養の偏り、過度の飲酒、糖質・脂質過多の食事は腸内環境を悪化させ自律神経にも悪影響を及ぼします。その他には、コーヒーなどカフェインの過剰摂取、香辛料など刺激物の過剰摂取もバランスの乱れに繋がります。

慢性的な運動不足

運動不足が血流を悪くさせ、筋肉の働き、体温の維持、脳や内臓の働きが低下し、自律神経の調整機能も乱れてしまいます。運動をすることで血流やホルモン、体温といった生命活動が保たれており、運動習慣が慢性的にない状況では血行や代謝が滞り自律神経の働きに影響を及ぼします。

睡眠不足

睡眠の時間がバラバラ、夜更かしなどにより体内リズムが乱れます。起きる時間や眠る時間が規則正しく働いているおかげで、目覚めや眠気が規則正しく行われています。月曜日は7時間眠れたけど火曜日は4時間、水曜日が5時間で、休日は8時間寝ているなど、睡眠時間に一定の規則性がない環境であると、自律神経のスイッチON/OFFとなるタイミングにズレが生じてきます。その結果自律神経の乱れに繋がります。

過度なストレス、時間に追われているなど、長期間によるストレス(人間関係や仕事)

長時間労働、過度な責任、対人関係のトラブルなどが交感神経を過剰に刺激することで副交感神経の働きを抑えてしまい、自律神経のバランスが崩れやすくなります。

ホルモンバランスの乱れ(更年期や産後、思春期)

特に女性はホルモンの変化が自律神経に影響を与えやすく、更年期障害や生理不順が自律神経の乱れを引き起こすことがあります。思春期や成長期の急激な成長ホルモンの分泌変化による影響も自律神経の過剰反応を起こしてしまうことがあります。

現代社会の特徴

夜間労働やシフト勤務により生活時間が安定しない。 人工的な光(ブルーライト)、スマホやPCの使用により脳の過労が増えている。 現代社会は24時間どこにいても刺激にさらされやすい環境が整っています。夜でも街は明るく人々の活動は衰えません。常に仕事や情報にアクセスできる状況では、オフの時間を確保しにくい傾向にあります。気づかないうちに脳が「待機モード」になっていて、休むべきときにしっかりと副交感神経を働かせづらくなります。こうした要因が重なると、交感神経が常に優位になっている状態が長く続き、結果として心身ともに疲弊してしまいます。

その他の要因

季節の変わり目や台風・低気圧の接近により、自律神経の調整機能が乱れることがあります。 発熱など感染症などの病気により自律神経が乱れる場合があります。

ストレスによる緊張からくるもの

自律神経はストレスとも密接な関係にあります。ストレスというと、「気分が重い」「嫌なことがあった」というように、精神的な側面ばかりをイメージしがちですが、身体にも大きな影響を与えます。 人間はストレスを感じた時に、「戦う」か「逃げる」かの二択に迫られます。

「戦う」を選択すると、身体を興奮させるため自律神経の交感神経が高まり、緊張と共に血管をキュッと締めてしまいます。無意識に筋肉に力が入っている状態です。ストレスが慢性化すると交感神経がずっと優位なままになり、血圧や心拍数の上昇、血行不良などを招きやすくなります。そのように交感神経が過度に働きすぎると、その分、休むための副交感神経がしっかり働けず睡眠不足や消化不良なども起きやすくなります。結果として、慢性的な疲労や不安感が蓄積し心身の不調を感じるようになります。

このようにストレスは自律神経の乱れと深く繋がっており、ストレスをうまくコントロールできないと交感神経と副交感神経のバランスを崩してしまい様々な不調につながります。

だからこそ「ストレスとどう向き合うか」「どう戦うか」を考えることが大切です。

心と体に現れる!自律神経の乱れサイン7選

肩こり・腰痛・頭痛

ストレスなどで交感神経が優位になると血管が収縮し、血流が悪くなります。血流が滞ると筋肉に酸素や栄養が行き届かず、緊張や痛みを引き起こします。これがいわゆる「こり」です。肩こりや腰痛だけでなく、姿勢の歪みが加わると頭痛にもつながります。

疲労が抜けない

交感神経が高まったままだと、休むときにしっかり回復できず、慢性的な疲労感が続きます。

睡眠の質の低下

副交感神経が十分に働かないと、眠りが浅くなったり寝つきが悪くなったりします。

消化不良・胃腸トラブル

消化器官を動かす副交感神経が弱まると、胃痛・便秘・下痢などが起こりやすくなります。

メンタル面の不調

イライラ、不安感、気分の落ち込みなど、精神的な影響も出やすくなります。

ホルモンバランスの乱れ

女性は月経トラブルや更年期症状が悪化しやすく、男性もホルモン分泌に影響が出る場合があります。

免疫力の低下

自律神経の乱れは免疫機能を弱め、風邪や体調不良を起こしやすくします。

朝・昼・夜で変わる!自律神経を味方につける生活術

自律神経を整えるには、生活リズムを安定させ、心と体のバランスを保つことが大切です。 特に朝の時間帯はスイッチのオン・オフを整える大事なタイミングです。朝日を浴びたり朝食をとったりすることで体内時計がリセットされ、自律神経のスイッチが自然にオンになります。朝を規則正しく過ごすことで、夜はオフに切り替わりやすくなり、心身も安定しやすくなります。

では具体的にどんな習慣が効果的なのか、まとめてみました。

生活習慣を整える

・3食をなるべく決まった時間にとる

・特に朝食をしっかり食べる

・栄養バランスを意識する。発酵食品、野菜や食物繊維を多くとり腸内環境を整える。

・甘いものを避ける。血糖値の急上昇を防ぐ。

・お腹いっぱい食べない。腹八分目を目指す。

・カフェインやアルコールを控える。

・日光を浴びる。

・運動を習慣にする。ストレッチや軽めの筋トレ、ウォーキングなどで血流を促す。

・就寝1時間前はブルーライトを避ける。

・夕食後はゆっくり過ごす。

・決まった時間に寝て起きる

ストレスを管理する

・毎日入浴をする。10~15分浸かることで血流がよくなりリラックス効果があります。

・深呼吸・腹式呼吸をする。(強いストレスを感じた時や眠れない時に有効です)

・趣味や好きなことをする時間を作る。

・ぼー、とする時間を作る。何も考えない時間を作る。気分を落ち着かせる。

・瞑想をする。5分でもいいので呼吸だけに集中する。

治療院で整える

・筋肉の緊張をほぐす

・姿勢を整える

ご自身での活動と合わせて治療院で筋肉や骨格を整えることで自律神経がより安定します。自律神経は背骨から全身に張り巡らされています。治療院で姿勢や筋肉を整えると、交感神経でこわばった体をリラックスさせやすくなります。セルフケアと合わせて取り入れることで、自律神経を安定させる効果がさらに高まります。

まずはできることから!自律神経を整える継続習慣

自律神経を整えるには、生活習慣を見直し、ストレスをうまくコントロールすることが大切です。先ほど紹介した習慣を実践すれば、自律神経は意識的に整えることができます。

ただし、1~2日で劇的に変化が出るものではありません。効果を感じるには、継続することが必要です。もし自分だけではなかなか改善が難しいと感じたら、治療院の力を借りて回復する方向に向かわせることも重要です。

人によって生活環境や体質はさまざまです。まずは無理のない範囲で、自分に合ったことから始めてみてください。小さな変化を積み重ねることで、少しずつ自律神経を意識的に整えることができます。

執筆・監修

開原匡彦(かいはらまさひこ)

「根本から健康を支える治療家」

柔道整復師(国家資格)・ダイエットインストラクター(日本ダイエット健康協会)・KOBA式体幹バランストレーニングトレーナー・健康管理能力検定(文部科学省後援)2007年にえびす整骨院を開業し、18年間で延べ3,550人、施術回数84,000回の実績を誇る。

運動・栄養・生活習慣指導の資格を取得し、その場しのぎの施術ではなく、根本から健康を支える施術を実践。患者様一人ひとりの不調の原因を見極め、最適な施術計画を提供することを信条とし、患者様と相互理解を深め、総合的なアプローチで患者様をサポート。健康第一のライフスタイルを貫き、趣味はストレッチ・食養・温泉巡りで、日々自身の健康管理にも努めている。