なぜ季節の変わり目に体調を崩すのか?「気象病」の正体と対策を徹底解説!

その頭痛、天気のせいかも?“気象病”の仕組みをわかりやすく解説!

雨が降る前に頭痛が起きたり倦怠感を感じるという症状をよく伺います。反対に晴れた日は体調が良い。このように雨が降る前や季節の変わり目に体調が悪くなることを「気象病」といいます。症状は、頭痛、関節痛、めまい、倦怠感などの症状が現れることが多いです。気象病は、長年続く慢性の症状や、過去に怪我をした場所が再び痛むといったことも引き起こします。

気象病の症状は個人差が大きく、日常生活に深刻な影響を与える人もいれば、軽度の不調で済む人もいます。これらの体調変化が気圧や湿度、温度の変化に関連していることがわかっています。それはどういったことが身体の中で起きているのでしょうか。その仕組みがわかれば、雨が降る前に「痛み止めの薬」を毎回服用することや、体調不良に悩まされない体が手に入ります。

今回のブログはなぜ天気が悪くなる前や季節の変わり目に、頭痛や体調が悪くなるのか?その仕組みを解説していきます。

あなたの不調は気圧のせい?自律神経と気象病の意外な関係

気象病というくらいですから、気圧の変化が密接に関わっています。気圧は地表にかかる空気の重さのことで、気圧が変化することで体内の圧力バランスが崩れます。特に梅雨や台風前など気圧が低下する場面では、人間の体はむくみ(膨張や拡張)が起こります。

例えると、密閉された袋を山の上に持っていくとわかりやすいです。高い山の上では気圧が低いため、外から押す力が弱くなります。袋の中から押し出す力はないため袋はパンパンに膨らみます。

人間の体も知らぬうちに密閉された袋と同じように日々の気圧の変化の影響を受けています。しかし人間の体は気圧の影響を少なくするために、気圧の変化を感知するセンサーが備わっています。内耳という耳の奥の器官です。内耳から自律神経に気圧の変化を伝達させることでコントロールしてくれています。

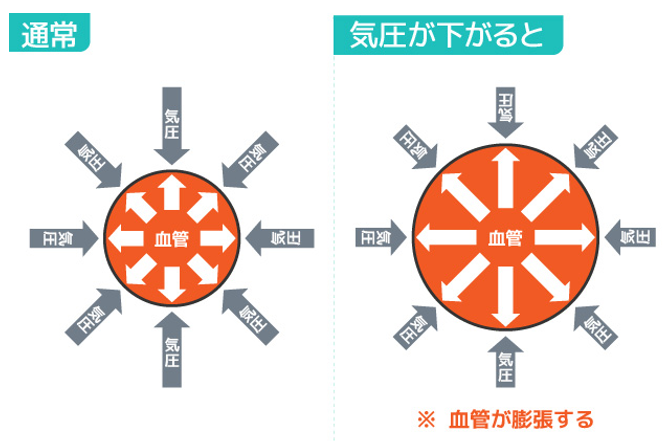

自律神経には交感神経(興奮モード)と副交感神経(鎮静モード)があり、バランスを取って作用しています。 例えば、気圧が下がると体の外からの圧力が減り、血管が膨張します。

自律神経がきちんと機能していると、交感神経が働いてその分、血管を収縮させます。 気圧が上がっている時は逆で、副交感神経が働いて血管を膨張させます。

つまり、気圧が体調に影響を与える仕組みは、根本的に何かしらの原因により自律神経の機能が低下することで気圧の影響を受けやすい状態になってしまっているということです。 自律神経が乱れている状態で気圧が低下すると、頭の血管が拡張し、周囲の神経を刺激することによって頭痛が引き起こされやすくなります。

気圧が低下すると、次のような症状が現れることがあります。

・片頭痛: 気圧の低下により脳内の血流が変動することで引き起こされます。片頭痛は気象病の特徴ともいえます。

・関節痛: 過去に怪我をした関節や、関節炎に気圧の変化は炎症を促進させ、痛みが強まる原因となります。

・倦怠感: 気圧が下がると、酸素の供給量が減少するため、体全体に倦怠感や無気力感が広がることがあります。

さらに自律神経の働きがそもそも弱っている状態なので、気象病である頭痛以外にも、肩こりが強くでたり、めまいや耳鳴り、胃腸の不調などが起こることもあります。 このように、気圧の変動がどのように体に影響を与えるかを理解することが、気象病と向き合う上で重要です。

気温差にやられる前に!知っておきたい“湿度&気温”の健康リスク

気象病は気圧の変化だけでなく、季節の変わり目に起こる湿度や気温の変化も大きく影響します。 湿度や気温の変動が体に及ぼす影響を理解することは、気象病の予防や対策に役立ちます。

湿度の影響

湿度が高くなると、体は余分な水分を放出しづらくなり、体の熱をうまく発散できなくなります。そのため体温調節がうまく機能しなくなります。体が過剰に熱を持つと、皮膚表面の血管が拡張して熱を逃がそうとするため、末梢の血管に血液が集中します。その結果、血流が滞りやすくなり、手足がむくむ、頭痛や倦怠感などの症状が現れることがあります。

湿度が高いと同時に気圧が低下することが多いです。低気圧になると体内の圧力バランスが崩れ、組織が膨張しやすくなります。過去に損傷を受けた組織や関節部分の神経は、完全に回復したとしても感覚が過敏になっている場合があります。湿度と気圧の変動で組織が膨張すると、神経が圧迫され痛みを感じやすくなります。また、怪我によってできた瘢痕組織は正常な組織に比べて伸縮性が低く、気候の変化に伴う体の収縮や膨張に対して過敏に反応します。

気温の影響

気温の変化は自律神経に大きな影響を与えます。自律神経は体温調整や血圧の管理、心拍数の調節などを担っており、急激な気温の変化に対応するために常に働いています。特に急に寒くなったり、暑くなったりすると、自律神経が過剰に働き、交感神経と副交感神経のバランスが崩れやすくなります。このバランスの崩れが、疲労感、頭痛、めまい、不眠などの不調につながります。

気温が急に変わると、体は適応するためにエネルギーを消耗し、免疫機能が低下することがあります。このため、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなるほか、アレルギー症状が悪化することもあります。特に季節の変わり目には体調を崩しやすく、風邪をひきやすいのはこのためです。

気象病になりやすい人の特徴

気象病は誰にでも起こりうる不調ですが、特に以下のような特徴を持つ人は、気象の変化による影響を受けやすい傾向があります。

1. 女性

女性は男性に比べてホルモンバランスの変化が大きく、自律神経が乱れやすいと言われています。月経周期や妊娠、出産、更年期など、ライフステージごとにホルモンの変動があるため、気象の変化と重なったときに不調が現れやすくなります。

2. 自律神経が乱れやすい人

不規則な生活、ストレスが多い、睡眠不足、朝食を抜きがちな人は、自律神経のバランスが崩れやすく、気象の変化に敏感に反応することがあります。また、屋内で長時間過ごし、季節の変化を感じにくい生活をしている人も要注意です。

3. 内耳が敏感な人

乗り物酔いしやすい人や、片頭痛持ちの人は、内耳のセンサーが敏感な傾向があり、気圧の変化を強く感じて体調に影響を及ぼすことがあります。特に、耳の奥にある「内耳」は気圧の変化を感知する器官とされており、その刺激が自律神経を乱す原因になると考えられています。

4. 高齢者・若年層

高齢者は加齢により自律神経や内耳の機能が低下していることが多く、気象変化への適応力が弱まります。一方で、成長期にある10代も自律神経が未成熟なため、気象病のリスクが高いとされています。

5. 慢性疾患や過去にケガをした経験がある人

関節痛、頭痛、ぜんそく、アレルギー、胃腸の不調などを持っている人は、気圧や気温、湿度の変化によって症状が悪化しやすくなります。特に古傷や関節の痛みは、天気の変化のサインになることもあります。

6. ホルモンバランスの乱れやすい人

PMS(月経前症候群)や更年期障害のある人も、自律神経のバランスが不安定になりやすく、気象病の症状が出やすくなります。 これらの特徴に心当たりがある方は、天気予報をこまめにチェックしたり、生活習慣を見直すことで、気象病を予防・緩和することが可能です。まずは「自分がなりやすいタイプかもしれない」と意識することが、対策の第一歩です。

気象病への対策と予防法

気象病の症状が引き起こされる背景には、自律神経の働きが深く関わっていることは前述の通りです。天候を変える事はできませんが、自律神経を整えることで気象病の症状を軽減したり予防をすることができます。

気象の変化に適応するライフスタイルを取り入れるここでは、具体的な対策と予防法について紹介します。

自律神経を整えるライフスタイル

自律神経を整えるために、次のような習慣を心がけると良いでしょう。

規則正しい生活

規則的な睡眠や食事のリズムを保つことが、自律神経の安定に役立ちます。特に、毎日同じ時間に食事を摂る、寝起きする習慣は、体内時計を整え自律神経のバランスを保つのに効果的です。

栄養バランスが取れた食事

季節の野菜や発酵食品を中心とした食生活に、糖質・脂質・タンパク質・ビタミン・ミネラル・食物繊維と栄養の偏りなく、バランスをとることが自律神経の栄養となります。 加えて腸内環境を良くすることは自律神経の安定に繋がります。

適度な運動

ウォーキングやストレッチなど、血行を促進する運動は自律神経の働きを活発にします。特に、自然の中でのウォーキングや深呼吸は、リラックス効果があり、副交感神経を優位にする効果があります。

入浴

温かいお風呂に入ることは副交感神経を刺激し、リラックス効果を高めます。血液循環が良くなり、自律神経が整いやすくなります。

喫煙・アルコールの管理

喫煙は血液の流れを阻害するため、気象病の直接的な原因となります。アルコールはリラックス効果があるため一時的にストレスを和らげる効果はありますが、アルコールの解毒・分解に内臓は疲労を起こします。内臓は自律神経が支配しているため、アルコールそのものを控える事は自律神経に良い影響を与えます。

理想的な姿勢

自律神経は背骨を伝って各臓器と繋がっています。神経の通り道である背骨が歪んでしまうと神経の伝達が妨げられてしまい自律神経の働きが弱まります。さらには姿勢が歪むことで別の部位に負荷がかかり、筋肉の緊張や呼吸が浅くなります。背骨を健康な状態に保つことも自律神経を整えるうえでとても大事な要素となります。

気象病と向き合うために

気象病は、気圧や気温、湿度の変化と密接に関わっており、誰にでも起こりうる体調不良の一つです。しかし自律神経を整える事で気象病の症状を和らげたり予防することが可能です。

もし生活習慣の見直しをしても症状が改善しない場合には、専門家に相談しましょう。特に、慢性的な頭痛や関節痛が続く場合、自律神経の乱れが原因であることが多いです。その場合、適切な施術やカウンセリングが必要です。

このブログを通じて、気象病に対する理解が深まり、気象の変化に対処するための方法を見つけていただければ幸いです。日々の体調管理を意識し、快適な生活を送るために、気象病とうまく向き合っていきましょう。

執筆・監修

開原匡彦(かいはらまさひこ)

「根本から健康を支える治療家」

柔道整復師(国家資格)・ダイエットインストラクター(日本ダイエット健康協会)・KOBA式体幹バランストレーニングトレーナー・健康管理能力検定(文部科学省後援)2007年にえびす整骨院を開業し、18年間で延べ3,550人、施術回数84,000回の実績を誇る。

運動・栄養・生活習慣指導の資格を取得し、その場しのぎの施術ではなく、根本から健康を支える施術を実践。患者様一人ひとりの不調の原因を見極め、最適な施術計画を提供することを信条とし、患者様と相互理解を深め、総合的なアプローチで患者様をサポート。健康第一のライフスタイルを貫き、趣味はストレッチ・食養・温泉巡りで、日々自身の健康管理にも努めている。